原标题:林强谈电影配乐的困境

近期,「导筒directube」受邀参加香港亚洲电影投资会( Hong Kong - Asia Film Financing Forum,以下简称HAF)所举办的2023年第六届「电影培训计划」(HAF Film Lab),并带来给广大读者以及青年电影创作者相关的“不完全体验与记录”。

本篇文章为公开课期间,来自知名电影配乐、音乐人林强的讲座内容梳理。

参与听课的基本都是青年电影人和制作者,这一次讲座更像是一个漫谈,本文为阅读体验,略有语序和内容上的合并调整,感兴趣的读者可以等到HAF在线上放出视频资料观看回顾。

林强

作曲家、音乐工作者。九○年代将台语摇滚歌曲成功打进流行音乐市场,于《少年吔,安啦》演出并开始涉足电影音乐制作,《南国再见,南国》采用前卫电子乐风突破电影配乐窠臼,其后与侯孝贤、贾樟柯等导演共同激荡出众多扣人心弦的作品。曾十余度提名金马奖,夺得六座最佳原创电影音乐与歌曲奖项,《刺客聂隐娘》获颁戛纳影展会外赛电影原声带奖。除了主要制作电影和纪录片配乐,也曾参与短片、广告、舞蹈、灯光装置艺术、VR等配乐,尝试与各领域的艺术家交流合作,近期潜心于提掖新锐,以配乐为新导演作品铺造深刻意境,并持续投入跨界艺术与环境、实验声响的创作。

林强在第六届HAF Film Lab现场

图片来源:HAF

入行缘起

两位总监,各位导演,还有新导演,以及学电影的朋友们,大家中午好。今天过来跟各位分享一些我做电影配乐工作的经验。我先从入行的源头开始讲起,最早是跟侯孝贤导演合作《南国再见,南国》,这是我第一次做电影配乐工作,我想说的是你第一次跟谁一起工作是非常重要的。

我如果第一次工作时跟王家卫导演,也许我的方向就会不一样。或者是说我第一次跟《天才与白痴》的导演许冠杰合作偏喜剧的作品,那我的方向也会不一样。因为是侯孝贤导演,所以我先入为主的观念,觉得电影就应该是那个样子。

图片来源:侯孝贤《南国再见,南国》 (1996)

所以到目前为止,我的电影配乐工作的“范围”不是很宽阔,其实蛮窄的。我不太会做那种非常有故事性,或者比较强烈的、商业的娱乐片,包括动作片,我是根本没有经验的,我也没有这方面的技术操练。

长久以来,我一起工作的这些电影导演们,不管是年轻人或是有长辈们,都是在所谓的艺术片或者说是独立电影的范畴里的,所以久而久之我就慢慢“成型了”,在电影行业里面大概会专门做这一类的作品。有一些年轻朋友,如果他们知道我在做这一类的电影配乐工作,他们就会写电子邮件来问我说可不可以帮看一下片,有没有兴趣帮他们做音乐,其实我会收到很多这样的邀请。

林强与罗大佑在1992年徐小明导演《少年吔,安啦!》

来源:《少年吔,安啦!》4K修复版截帧

正好这段时间余力为老师正在邀请我做一个对我来讲完全陌生的题材,这对我来说也是很艰难的工作,我跟余导说我没有做过这个方向,我没有信心说一定能做好,但是要不要听听看我做的这个方向的尝试,感受一下对不对。如果听下来发现还可以,那我们就继续往下。

很多时候我的工作情况都是这样,如果有一些比较商业的类型片找到我,我也没有说直接放弃,我会做做看,但是大部分我的确不太行,很多导演听了以后会觉得我做的东西跟他想象中的距离有点大。尤其是前一段时间一个流媒体平台的导演邀请我去做一个剧集的配乐,我也是如实讲我没有做过。但是按照我刚才所说的工作模式,我去试着花了满多心思做了两首,他听完评价说太文艺了,他这部作品的观众不需要这么文艺的风格。

林强于1990年发行的第一张台语流行音乐专辑

《向前走》,当时共卖了四十多万张

图片来源:《向前走》专辑

近况与困境

可能我本身也在抗拒,比如说某个情节点是制造悬疑的氛围,需要很直接的悬疑类型音乐,但是对于我来说,我会把它制作成我心里想象的悬疑音乐,而不是一般意义上观众们听到的悬疑风格的音乐。这里面其实有一个距离,这也导致最后导演最后觉得不匹配。我也实话实说我这方面的能力比较欠缺,所以到现在为止很多类似的工作就没有做了。当然这方面的能力和经验也是要靠很多的时间去积累,在技术上做尝试,去面对失败和错误,对我来说就是虽然有尝试,但是大部分不成功。

在台湾,我深受一种“年纪比较大”“那个时代已经Pass”的尴尬,因为我的电影配乐基础都是来自侯孝贤导演、贾樟柯导演这些比较文艺片,但是现在拍这样作品的导演们越来越少,或者说遵循、沿袭侯孝贤、杨德昌、蔡明亮他们风格拍片的导演越来越少了。而且现在不同的是年轻导演找资金拍一部电影很不容易,要在口碑或者票房上有一些成绩才有机会再拍下一部片。

林强在第六届HAF Film Lab现场

图片来源:HAF

我年纪也越来越大,年轻导演们想拍的东西和我之间也会慢慢产生一些代沟,一起工作的机缘也变得比较小,或者说我可能没有十全十美的能力去做很多不同类型的电影,所以这是我目前遇到的最大的困境。

这几年有一些电影节邀请我去跟青年的导演们互动,他们办讲座让我去,我会有点不好意思,因为我看一看我的电影配乐工作,很多都是十几年前做的,给“老一代”的电影做配乐,很不好意思和年轻的导演们交流。

最近在香港,有几个朋友聊到过去香港电影“称霸”整个东南亚的时代,制片的速度很快,音乐工作基本上两三天就要完成。但是我没有做过香港的电影,可能王家卫就不属于这种速度。

图片来源:由王家卫监制,万玛才旦导演,林强联合操刀配乐

的电影《撞死了一只羊》 (2018)截帧

与导演沟通

我认为电影音乐最重要的就是跟导演去谈,去聊影片里面到底需要什么样的音乐,做完之后的感受对不对。不会说我昨天晚上做完一版音乐很开心很激动,觉得一定要按照这个音乐来用,但是你再隔一天听其实是不对的,并不是导演想要的感觉。这方面是有很多的东西要及时沟通的。

从概率上来说,极少出现的情况是音乐家、配乐师一次性就立刻给出精准契合电影调性的音乐。大部分的情况是音乐工作者本身对电影有一个属于他的见解,在和导演沟通交流的过程中,让音乐逐渐的和电影产生融合。

在实际的工作过程中还会出现一种情况,一般偏向个人创作的音乐工作者,是很难忍受在音乐工作上反复被导演提出要修改的,因为多次的修改会让他在音乐创作的自信上一点一滴的丧失。所以音乐工作者,必须面对这个问题——你愿不愿意花时间,花精力,有足够的耐心来做无限次的修改。

对于音乐工作者来说,每个人的工作习惯不一样。比方说年轻导演来找我,我当然是先看片,看看我对他的电影有没有产生一些音乐上的感受和想象。如果没有发生,那么我会说我目前手边有比较多的工作没办法兼顾。但是如果我决定要做,那么我会花时间去和年轻导演做沟通,去做修改,因为我这个年纪也会有我这个世代的一些问题。最近一个贵州的年轻导演也是在跟我一起工作,我做了几首他都觉得不对,也是用了很多时间再讨论再修改。

近期的工作状态

台湾疫情以后,不见面的工作流程变成了常态。比如一部电影还在拍,我和导演主创还没见过面,但是他们会把素材Google drive给到我,我看完以后在网络上沟通,我做好一部分工作以后再传到网络上他们下载,再给我写电子邮件表示哪里需要修改。可能最终我们还没见面,但是片子已经出了,他们会给我发一个最终的链接。

林强的工作环境

我住在台湾的台中,我配乐的工作环境可能很多人会有些想象,以为会是一个特别专业的装潢过的录音室或是工作室,其实真的不是这样,倒是很像一般学生随便买一个书桌,桌上放两个喇叭。我住的地方外面有很吵的摩托车,狗叫,所以我那边是不能录音的。有时候外面如果太吵我就戴上耳机,看着银幕上放的影片,在编曲软件上工作。

记得在做《刺客聂隐娘》的时候,旁边马路正好在修,每天都是工地重工业的声音。我在这样的环境下工作,有些导演到我这部看都觉得不可思议,觉得怎么在这样的环境下工作。但其实一直以来我都是如此,甚至是设备都不是一次性买齐的,而是我赚了一点钱,添置一点。我没有想一上来就弄得很像是音乐工作该有的样子,再开始做音乐。其实是一点一滴做配乐,看看要加什么这样累计起来的。

林强在工作室

图片来源:林强

刚开始那些器材也不是录音室里面的配备,真的是比较简单、简陋,价格也相对比较低。这也是有点缘由——1993年我去英国录自己的一张专辑叫做《娱乐世界》,我去录音室一看,是废弃工厂里面盖的,录音器材很旧,但是他们用这些设备做了非常多的音乐作品,里面有很多的乐队都是我喜欢的。

我看着这些设备想到我之前看过的音乐杂志,心里产生一个想法,台湾当时有一个工作室有一个音乐设备属于全球只有10台的那种高级货,但是并没有像这个“破破烂烂”的工作室这样做了这么多奇奇怪怪还有我喜欢的音乐。

专辑《娱乐世界》于 1994 年发行,林强在专辑中运用了电子摇滚、流行摇滚、蓝调摇滚等风格,超时代的曲风,赋予了专辑流行音乐教科书般的价值和意义。专辑中《娱乐世界》《看录影带》等歌曲都广受欢迎。

我当时就在思考,或者是在怀疑,做音乐是不是一定要最好的器材。那个时间我身上就有一种叛逆的感觉,我想着回去以后一定要把自己的工作室弄得很简单。包括我的电脑都不是顶级的苹果(台湾称呼麦金塔),我用的就是台湾当时用的最普遍的PC机,而且也没有顶级的那些芯片。如果电脑哪里有问题,去台湾的光华商场,可以很容易地买一个零件回去换新就好了。

那时候其实是刻意的,但是刻意久了就变成了一种习惯,我在这样的环境用这些器材也可以得很多奖。我心里也会觉得1993年从英国回来时的想法也许是对的,想做出让大家觉得不错的音乐作品,那么在乎的应该是音乐本质,而不是器材。有时候我觉得器材好像一种门面,如果有一些导演到你的工作室来看,这些器材会让他觉得放心,那到我的工作室去看可能就产生疑问,这个音乐能不能做好?

大家千万不要产生误会,不是说买很贵的器材做出来的就不是好音乐,我只是说当时的想法和观念,创作的顺序不是先买很贵很好的器材以后再去做音乐。我觉得现在很多的学生,或者刚刚进入这个行业的人跟我也是差不多,你没办法一上来就去配齐所有的顶级设备再开始,所以可以参考我的这个沿用到现在的理念。

录制《娱乐世界》,(左起)简卓华、罗百吉、林强

图片来源:林强

关于reference的音乐

现在大家都会听很多音乐,接触到很多的风格,所以导演会把很多自己喜欢的参考音乐放进素材里面然后寄给我,我大概可以知道他喜欢的音乐是哪一种,然后我会跟他讲,他放的音乐我大概率没办法做,但是我可以做一个给他听听看。

因为我如果做跟他放的音乐相同的东西,我会觉得自己是在copy。所以有时候我会跟年轻导演沟通,可不可以把他喜欢的音乐先拿掉,除非我们两个已经沟通到彼此讲什么都听不懂的时候,再把reference的音乐拿过来参考。

我觉得工作流程对我来讲,是我看了你的影片有什么感觉,希望用什么样的音色,再沟通出一个方向,这是我喜欢的工作方式,当然也是得益于侯孝贤导演。他本身就这样,他不会放他喜欢的音乐,然后让我去做成他喜欢的音乐的样子。不过《刺客聂隐娘》的时候,片尾其实跟唐朝的音乐一点关系都没有,他先放进来了,我听完以后觉得这样是成立的。还有几段他放了钢琴,我也是听完问侯导可不可以让我做一些不一样的东西,把钢琴拿掉。

图片来源:林强《刺客聂隐娘》原声专辑封面

当然我也会碰到一些情况,比如导演先入为主的观念很强,他会觉得他放的那个reference感觉是最对的,你怎么做其实都很难达到他的要求。这样的情况下我还是会选择沟通,我会表达我的看法,我想做的不一样,是因为我对影片有不一样的理解,但是如果这个过程中我发现双方都有很多抗拒,我其实会直接说要不要再找一些其他的音乐工作者按照这个方式来。

还有就是一些导演已经找过其他人做过一些配乐但是一直不匹配最后找到我来做,或者跟哪一位音乐工作者做到最后做不下去了换我来做,这样的情况我也是遇到的。所以做电影配乐工作在台湾来说还是一种电影手工业的状态,不像好莱坞是很完整的工业体系,它没有一个很制式化的做配乐的工作方式,所以很多时候你面对不一样的状况或者不一样的人,你就用你可以做的方式去面对就好了。但是我还是会觉得如果你是一个有想法的配乐工作者,模仿始终是下策。

林强在工作室

图片来源:林强

与不同的导演合作

我的工作过程大概就是这样,然后跟不同的导演合作,当然每一位都不一样,比如侯孝贤导演对我来说他是长辈,他给到的工作更像是一个命令或者指令。我跟侯导一起工作的时候,他讲自己电影里的东西或者是他的美学会比较抽象,比如《刺客聂隐娘》,他会希望我表达人世间的表象下面有一个暗涌,用音乐把这种暗涌做出来就行。《千禧曼波》的时候,他会描述一片树叶飘落的过程跟光影的变化,一个年轻的生命好像树叶一样,侯导的感觉都是会相对抽象一些。

跟贾樟柯导演又换了一种方式,他好像小我五六岁,他会先剪一个段落寄给我,写邮件告诉我这一段大概是什么样的感觉,也许可以用什么样的音乐,比方说想加一些小提琴或者吉他,我会按照文字的叙事去给到。再比如跟毕赣导演,就是一直适应他想要的探索,看看我能不能做到,然后一直和他沟通不断的修改。

2017年,沈黎晖(左起)、林强、贾樟柯合影

图片来源:网络

当然我有很多对电影的鉴赏,或者是对电影的眼光,包括怎么去看电影,怎么在电影里面放音乐,其实最早的时候全部都是由侯孝贤导演来教我的。其实我的音乐技术其实是比较初级的,我不是一个在音乐技术上面很高级的人,所以一开始我做电影配乐用的方式是因为我以前会写歌,所以在1995年《南国再见,南国》我初次做电影配乐的时候,里面其实没有音乐,全部都是歌。我跟侯导讲配乐我不会,但是我能不能找我喜欢的音乐人来写几首歌,我告诉那些朋友我在里面演一个角色,电影的状态大概是怎样,沟通完了每个人去录音室做两首歌,最后侯导听完他就用了。

林强、侯孝贤、伊能静、高捷

Photo Credit: Reuters / 達志影像

所以我的配乐工作最早的初级学习跟大家不太一样,照理讲是这一段需要快乐,或者角色恋爱了,需要一些罗曼蒂克的音乐,紧张的部分用传统的弦乐来配,但是我没有这个过程的学习。所以我现在对于那种类型片配乐的工作的能力很差,是因为我根本不是走这一条路的。

这也不是我刻意的,完全是我受到侯导的影响最后变成现在这个样子,当然我的运气比较好,因为跟他合作沾光所以得了一些奖项,大家逐渐注意到侯孝贤导演作品里面做音乐的那个人是谁,慢慢有人找我帮他们做配乐。

侯孝贤导演和林强合唱《无声的所在》

图片来源:林强

问答环节

Q:理论上是否任何作曲家都可以做电影配乐?

林强:当然了前提是你对电影有没有兴趣,是不是可以进入到导演想要表达的电影或者故事里。如果你对这些有感受,你就可以做配乐。要不然你就去看好莱坞的类型片,他们是如何配乐你就照这样配也可以。任何作曲都可以来做电影配乐,就看他要不要,因为这是一种选择,必须要花很多时间在沟通上。有一部分做音乐的朋友觉得不太喜欢这种反复的沟通过程,但如果真的要做,那就避免不了沟通。

2019年林強、坂本龙一、侯孝贤

图片来源:网络

Q:想问一下平时你会不会出去做环境音的收集或者采样,会不会把合适的部分拿来做配乐,如果要这么操作的话,要怎么去进行二次创作?

林强:在台湾我平时会有一个习惯,听到喜欢的声音就录下来,如果没有录音设备就用收集录,然后放在我创作的音乐里面。但是做电影配乐不一样,所有的素材都是在录音师的工作室里,那我的工作流程一般是做到最后的混音部分。

我举个例子,贾樟柯导演有一位合作的录音师或者说声音指导叫张阳,他有很多在外面录音的素材,所以和他们一起工作我是不用特地准备采样这些的。当我们都在看同一部片子产生讨论的时候,我会表示这个部分是不是音乐太多了可以不要,我会问张阳有没有其他的不是音乐的声音,适合放在这个地方表达那种状态。

再比如,科波拉拍《教父》阿尔帕奇诺枪杀警长跟黑道老大那段本来是有音乐的,但是最后他没用,选择了外面火车路过时铁轨的声音去营造当下的状态。我的意思就是我们在做后期声音处理的时候,未必一定要用音乐,完全可以选择声音来表现,比如某个情节发生的时候外面有一只很凶的狗不知道为什么一直在叫,诸如此类的。但是这个工作其实并不是我来做,而是录音师、声音指导或者是混音师来做,只是我会一直保持沟通,给出我的看法,最后由导演来决定。

图片来源:弗朗西斯·福特·科波拉《教父》 (1972)

Q:能不能多分享一些《千禧曼波》的创作过程,还有关于里面电子音乐的部分

林强:大概1997年的时候,我跟一些DJ朋友相处得很好,到处去办party,在club、在户外草坪、在仓库里面,所以有大概三四年的时间我个人很喜欢电子音乐。侯孝贤导演看我在那个状态里面,每天跟那些DJ们一起,他会很感兴趣,所以他想要拍一部台北当下年轻人生活状态的片子。他找我做音乐的时候,正好是2000年我在音乐方面从摇滚乐跳到电子音乐的阶段,所以很自然的《千禧曼波》会有电子的节奏,加一些吉他的部分。

《千禧曼波》是由侯孝贤执导,高捷、舒淇、段钧豪等主演的一部爱情电影,该片于2001年5月19日在法国上映。该片讲述了女孩Vicky有个吃软饭的情人豪豪,对方占有欲强、暴力又猜疑心重,两人过着放纵沉沦又无法自拔的爱情生活,后来Vicky遇到了捷哥,却踏上另一种江湖义气的不归之路的故事。(图片来源:林强《千禧曼波》电影原声音乐大碟CD, 配乐OST )

后来我做的大部分的电影的配乐,不管是贾樟柯导演拍三峡,或是侯导去拍唐朝,里面都会有电子音乐。虽然我对电子音乐有感触,会放偷偷放我特别喜欢的电子音乐的音色在里面,加上一些吉他或者弦乐,但是这个决定其实并不是在我手里,导演在听完以后可以说要或者不要,是导演来决定。当然我很喜欢电子音乐,但是必须要说的是在电影配乐里面,电子配乐风格其实是比较小众的。

林强早期曾担任过DJ,在台湾各地播放电子音乐

图片来源:林强

这两天跟朋友聊天,他叫林峰,是一位很优秀的香港音乐人,推荐大家找他一起合作。他是写古典乐谱的,很多乐手会找他做编曲。我听他的作品会感觉有和电子音乐相通的流动感,但其实他的创作过程更加困难,他既要精准的写谱,还要跟所有的乐手沟通,描述希望给到的音色是什么感觉。而我的工作就是面对电脑,也不用沟通,就是给一个指令让程序做什么就可以了。

那我也会有一些思考和困扰,比如一直用电子音乐做配乐工作是有狭隘的地方的,这个路会越走越窄。再一个就是音乐在电影中到底有多重要?我觉得一部好的电影也可以不用音乐。

有时候我去电影院看电影我会看不下去,那个音乐其实对我来讲是一种干扰,就是说那个状态我已经有感觉了,不用额外的音乐再来加强感这种感觉。或者说那个音乐做出来是觉得观众不懂,所以给的太多了。

我会想说可不可以不要这么多,给一些空间,让外面的环境音多一些,让现场氛围有不一样的状态。除非是音乐下去以后跟影像产生了化学作用,让你看到这一幕觉得视听上是amazing或者surprise,而不是单纯地就是这里很快乐配一点,那里很紧张或者很悲伤配一点。

我觉得这样的配乐工作确实是很多人在做,这才是可以大量赚到钱的配乐工作。所以像我这样工作的人其实是也赚不到什么钱,也很小众。今天我来和这些学员和新导演沟通的时候,很怕大家和我一样在电影工作上越走越窄,误入歧途,因为他们的电影生命才刚刚开始发展,应该和大量的电影院线片做一些同步,才能有更多创作电影的机会。

林强在第六届HAF Film Lab现场

图片来源:HAF

Q:想问一下和声音设计师如何沟通合作的?彼此之间会不会有冲突?

林强:声音设计师他先做一部分的工作,然后再把导演要配乐的这一个段落,包括环境的声音或者对白寄给我,我听完以后把音乐做进去。一般来说我只需要跟导演沟通,除非说主创们有比较特别的想法,在音乐上跟环境声去做互动,可能前期会有更多的讨论,不然大部分情况都是集中在后期混音阶段。

在跟声音设计师协作的时候,我也不是说一定要他来配合我,我希望他在电影里面有自己的创意和想法,这样是最好的。比如哪个地方音乐多一点,还是声音大一点,或者是把环境音全部关掉,让空气中只有音乐。

Q:一般的配乐情况都是先出片,但是我也接触到一个新观点,就是可以在剧本创作的过程中,在前期让配乐参加,这里面可以产生一些奇妙的化学反应,可不可以谈一下这方面的经验。

林强:我举个例子,台湾有位导演郑有杰拍了一部作品《阳阳》,讲述的是运动员的故事。还没有进入到拍摄阶段的时候,他来问我能不能看一下剧本里的人物阳阳在生活中遭遇了一些事情,晚上在马路上夜跑的片段,然后希望我先做一段音乐来代表阳阳。

图片来源:郑有杰导演《阳阳》 (2009)

我按照他的要求做了一个我感受到的人物的音乐给他还有女演员听,让他们不管喜不喜欢都要跟我讲,不喜欢哪里或者没有感觉的部分,我再继续修整,之后导演就觉得符合他电影里的状态,把这个音乐传给剧组每个人让大家拍摄前先听一遍,设定为主要的音乐主题和氛围。

刚才说的是一种例子,但是这种很少,还有碰到较多的情况是导演在剪辑的时候卡住了,他会放一些别人的音乐让自己有一种流动感,或者是会让音乐工作者丢一段音乐给他,给到一些氛围感,让他推进剪辑工作。当然大部分情况还是之前说的在剪辑以后我介入,不过我还是觉得多一点时间沟通是最好的,不要太赶着的工作。

Q:林强老师之前你有帮黄邦铨导演《去年火车经过的时候》做音乐的部分,这只比较实验的短片让人印象深刻。最近有没有在做类似的创作?

林强:之前有一位叫黄邦铨的导演从法国学影像回来,他的这个作品属于比较个人也比较实验的短片创作,也得了很多奖项。跟他一起工作是我比较喜欢一种类型,那种不是很工业的噪音,很细微的电子音乐我很喜欢,所以有的时候我会把它放在作品里。

但如果要为一部电影长片来做这样实验类型的音乐的话,可能需要导演不怕观众听到噪音或者讨厌噪音,所以这样的机会是很少的,尤其是在工业体系制作下的电影是极少见的。

图片来源: 黄邦铨《去年火车经过的时候》(2018)

我最近跟一些年轻导演合作,比如一个在台湾艺术大学念电影的比利时留学生,他做了一部实验短片,我在帮他做配乐。我现在很喜欢这一类,就像之前提到的我的路越走越偏。

台湾本身有很多鬼片,或者是比较类型的电影我碰到就会卡住,我的性格里本身有一部分就是这样,还有可能就是侯导教育的关系,所以我会觉得好像是为了钱才去做商业或者类型的配乐,会感觉这个目的太强了。不是说做配乐赚钱不好,我完全不是这个意思,而是要用电影配乐在商业上取得很大的成功,这一部分我的训练和能力是很缺乏的,因为这个缘由所以我接的很少。

Q:想问如果跟导演之间沟通磨合了好几次,但是导演听了还是觉得不太契合,但是他也没办法给出很具体的指向,或者能让配乐、作曲有头绪的方向,这种情况下该怎么样更好的交流。

林强:跟来自贵州的毕赣导演在合作《地球最后的夜晚》的时候,如果我给他寄音乐他不满意的话,他会说:“加油,强哥”。其实这之后我就懂了,为什么会一直需要修改的问题。毕赣导演二三十岁,但是我都已经五十多岁了,那这种情况下有没有足够的时间、足够的耐心,去跟导演同步,去探索他的内心创作想要的感受,还有音乐状态。可能他说不清那个状态非常具体的是什么,但是他最后会表示说“再加油一下强哥”。

比方说他拍一个贵州的场景,会觉得我的音乐不够潮湿,但我在台湾感受到的潮湿和贵州他所在的地域是不大一样的,这就是我会去思考我自己有没有训练耐心陪他在这条路上探索的东西。

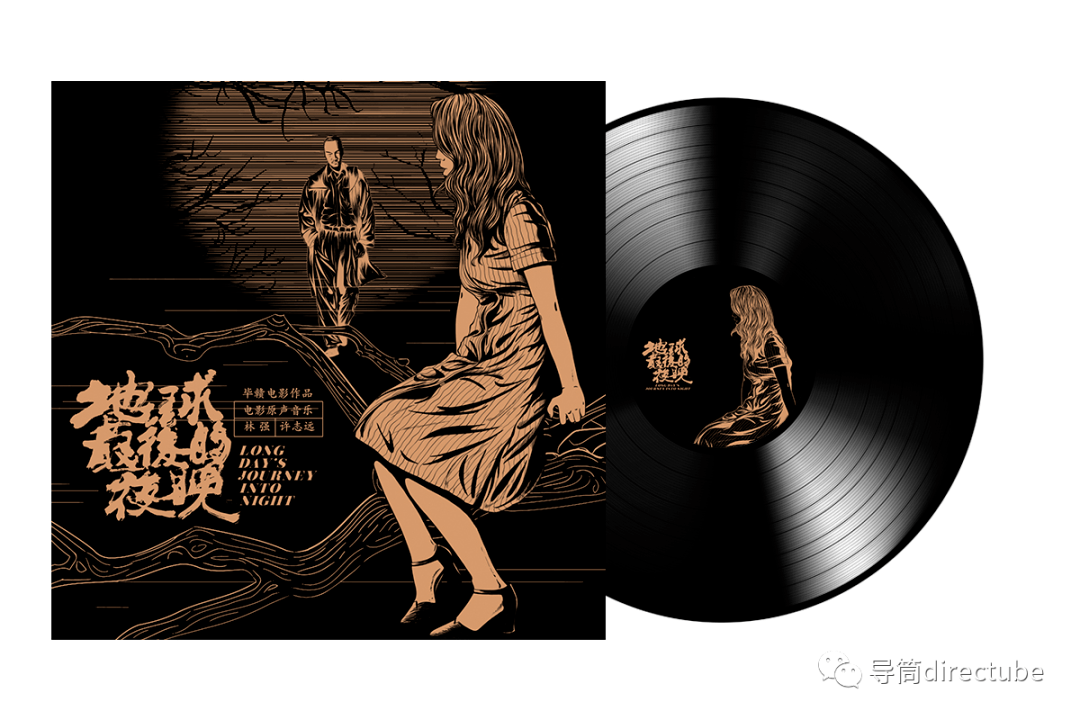

图片来源:《地球最后的夜晚》电影原声音乐黑胶

Q:这两天的讲座杨超导演提到文艺片也是某种类型片,在您比较长的工作时间里,有没有觉得文艺片在配乐上会不会也有一些套路或者是技巧,是经常被使用的。

林强:现在年轻的导演们看了很多奇奇怪怪的作品,大家都变得非常的个人,尤其是在创作上面。因为如此,所以对于我个人来说,我不知道有什么套路可以去面对这么多性格不同的、多元的导演,如果用一个固定套路跟他工作,那下一个肯定是不对的,因为每个人都是特别和不同的。尤其是一些文艺片和实验短片,它更没有套路,完全是在探索和实验的状态。

相对来讲,有些实验的东西也许更容易,因为只要做得跟主流音乐不一样,它可能就是实验、独立的创作。我的意思是说其实做流行的这些电影配乐才是最困难的,需要大量的编曲、写谱,跟乐手沟通,还要打动观众的心,对于我来说,我只需要打动导演的心就好了。

这里的差别是,类型片要在电影院里让千万人看得都热血澎湃,是需要能力的,那个能力也是很不容易练成的。不是说做独立的、实验的作品就厉害,并且我也没有受到过这样的训练。我的工作只是说我和导演之间可不可以更好的沟通,做出来的音乐会不会被认同或者喜不喜欢,大概就是这样。

感谢两位总监,感谢各位来现场。

来源:导筒directube